|

simon's solutions

peter's blog 2014 |

Für jede Ideologie gilt frei nach dem Philosophen Hegel:

Wenn die Wirklichkeit mit den Ideen kollidiert, umso schlimmer für die Wirklichkeit. |

|

2014-12-22  |

Disqualifikationskriterien für Politiker |

Vranitzky sagt

"Es gibt nur wenige berufliche Vorleben, die jemanden von Haus aus als Politiker disqualifizieren"

Vranitzky missfällt SP-Kritik an ÖBB-Chef Kern

Vranitzky missfällt SP-Kritik an ÖBB-Chef Kern

Manager zu sein disqualifiziert nicht für die Politik, richtet der Alt-Kanzler der Parteispitze aus.

Auf den ersten Blick ist nicht viel passiert am Wochenende. Die Nationalratspräsidentin und der Bundeskanzler standen Journalisten Rede und Antwort, Doris Bures im Ö1-Mittagsjournal, Die Art und Weise, wie beide mit den Gerüchten um eine Ablöse an der Parteispitze umgehen, lässt Experten und Funktionäre wie Alt-Bundeskanzler Franz Vranitzky freilich staunen.

Zur Erinnerung: Am Samstag hat Bures nicht nur festgehalten, Faymann sitze fest im Sattel; sie hatte obendrein erklärt, der bisweilen als Kanzler-Alternative genannte ÖBB-Boss Christian Kern habe nicht das Zeug zum Parteichef ("Er wäre kein guter Politiker"). Am Sonntag kommentierte dann Faymann die Befindlichkeiten. "Bei uns ist etwas los", sagte er über die SPÖ. Er sehe sich "fest im Sattel". Und dass Bures Kern die Kompetenz absprach, unterstrich er: "Sie wird wissen, wie er ist."

"Nicht nachvollziehbar"

Verdiente Funktionäre wie Franz Vranitzky können derlei nicht mehr nachvollziehen. "Es gibt nur wenige berufliche Vorleben, die jemanden von Haus aus als Politiker disqualifizieren", sagt Vranitzky zum KURIER.

Um als Politiker erfolgreich zu sein, sei es wichtig, "politische Vorgänge zu erkennen, zu begreifen, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und sich der Aufgabe bewusst zu sein, die man für die Gemeinschaft zu erfüllen hat".

Unter Vranitzkys besten Ministern waren Manager: Rudolf Streicher und Viktor Klima. "Ich habe kein Disqualifizierungselement darin gesehen, wenn jemand vor seiner politischen Tätigkeit in einem verantwortungsvollen Beruf stand", sagt Vranitzky.

Mit dieser Ansicht sei er in der SPÖ früher nicht allein gewesen. Vranitzky: "Ich habe mich ja nicht für die Politik beworben, sondern ich bin gerufen worden, also wurde das in der SPÖ früher anders gesehen."

Auf die Frage, ob es sich die SPÖ angesichts der dünnen Personaldecke leisten könne, Spitzenleute ex cathedra für unfähig zu erklären, sagt Vranitzky: "Generell ist das Angebot an Spitzenleuten in den Parteien nicht gerade überbordend."

Schlechtes Krisenmanagement

Auch außerhalb der Partei werden die Aussagen des Duos Bures/Faymann als strategisch ausnehmend ungeschickt qualifiziert.

"Anstatt zu sagen: ,Wir sprechen nicht über Themen, die keine sind‘, wurden die Ablösegerüchte nun manifest gemacht", sagt Politik-Berater Thomas Hofer zum KURIER. "Und als Kollateralschaden hat man ÖBB-Chef Christian Kern beschädigt, indem man ihm öffentlich jede Qualifikation für die Politik absprach."

Wie Hofer ist auch Politik-Analyst Peter Filzmaier überzeugt, dass das Krisenmanagement in diesem Fall kläglich versagt hat. Das offensive Thematisieren der Ablöse-Gerüchte und die scharfe Attacke auf Kern würden die Spekulationen befeuern. "Genau das", sagt Filzmaier, "wollte man verhindern."

Bleibt die Frage: Wenn klar ist, dass keine Antwort die beste gewesen wäre, wie konnte das den Routiniers Faymann und Bures passieren? "Das ist wohl nur durch deutlich erhöhte Nervosität erklärbar", sagt Filzmaier.

Das sieht auch Heidi Glück so. Die Politik-Beraterin war Sprecherin von Kanzler Wolfgang Schüssel und sieht zwei Probleme: "Zum einen sind der Kanzler, Kern, aber auch Bures beschädigt – als parteiübergreifende Nationalratspräsidentin hält man sich bei Partei-Themen grundsätzlich eher zurück."

Weit schwerer wiege, dass die SPÖ sich thematisch eine unnötige Flanke geöffnet habe: "In einer politisch ruhigeren Phase des Jahres hat man selbst ein Negativ-Thema gesetzt."

Die von vielen allerdings als arrogant, überheblich, anmaßend, männerfeindlich, intelligenzfern und sehr situationselastisch wahrgenommenene "gute" Politikerin (die Attribute teilt sie sich offenbar auch mit Heinisch-Hosek und einigen anderen Frauen in SP) urteilt über Manager, die nicht "politisch gebildet" sind.

Menschen, vor allem aber Manager die

sparsam, anständig, gerecht, sozial-intelligent,

leistungsorientiert und integer

Warum?

Weil sie das übersteigerte Selbstbewußtsein von langdienenden Partei- und ÖGB-Funktionären, die in Regierungs- und Parlamentsfunktionen gehievt wurden, erheblich stören könnten!

Es reicht doch, wenn diese "Profi"-Politiker schon sehr enerviert sind, weil - völlig zu Recht - an den ohnenhin wackeligen Basisgerüsten ihrer (Ohn-)Macht heftig gerüttelt wird.

So betrachtet ist es eher eine Auszeichnung, wenn man als Politiker nicht geeignet ist!

2014-12-21  |

Doris Bures - das Orakel der SPÖ? |

2. orakelten die Priesterinnen unter dem Einfluss bewußtseinserweiternder Substanzen

3. wurden Priesterinnen später nur mehr aus dem Kreis betagter Frauen gewählt.

Auf Frau Bures trifft 1. mit Sicherheit nicht zu, 3. wäre uncharmant.

Die Frage nach bewußtseinsverändernden Substanzen stellt sich angesichts vieler Aussagen und Entscheidungen von Frau Bures zwar, ist aber zu verneinen, da sie eine gesetzestreue Bürgerin ist.

Vielmehr scheint sie ein Naturtalent zu sein, was die seltsame Wahrnehmung der Realität betrifft -

hier einige Beispiele, die diese Hypothese stützen:

- das Amt der Natinalratspräsidentin sei überparteilich und fair auszuüben,

dennoch ist persönliche und politische Beziehungspflege (was immer das meinen mag) kein Nachteil

- 882.184 = eine Million Menschen (die für das Steuermodell des ÖGB unterschrieben haben)

- Gute Manager "können Politik nicht", weil die Politik kein Unternehmen ist, das man führt

damit scheint sie - zumindestens in Österreich recht zu haben - hätte man die

Hypo-"Verstaatlichung" unternehmerisch durchgeführt, wäre uns das Desaster erspart geblieben.

Die Bayern haben sich unternehmerisch vorbereitet und Pröll & Co. über den Tisch gezogen!

Allerdings haben sich SPÖ-Politiker Streicher, Klima, Vranitzky, ..., - auch vormals Manager -

in der Politik nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert ¹)

- sie tat, was sie konnte - z.B. um teures Geld Tunnel vorantreiben, die keiner wirklich braucht

- sie tut, was sie kann! - was kann sie?

Seien wir also froh, eine derart kompetente, bescheidene, überparteiliche Nationalratspräsidentin zu haben!

Ob eine wirklich starke Frau und hervorragende Politikerin wie Barbara Prammer

mit ihrer Nachfolgerin zufieden wäre, können Sie selbst beantworten -

ohne ein Orakel befragen zu müssen!

¹) Zur Erinnerung:

Es war der "Sozi im Nadelstreif" der die Talfahrt der SPÖ einleitete.

Die Steyr-Motoren-"Privatisierung" von Streicher kostet viele Arbeitsplätze

und war in Zeiten der Hochkonjunktur wirtschaftlich unsinnig.

Dass in den Hochkonjunktur-Zeiten der Schuldenstand AUFgebaut wurde,

ist ebenfalls nicht als wirtschaftliche Meisterleistung zu bezeichnen.

2014-11-30  |

10 Millionen in die Luft gejagt Stoppt den Irrsinn! |

-->

1789 erklärte die Nationalversammlung in Paris die Menschenrechte. In Artikel 4 heißt es: »Die Freiheit besteht darin, dass man all das tun kann, was einem andern nicht schadet.«

Böllerei

600 Menschen verletzen sich jedes Jahr durch Knallkörper so schwer, dasa sie im Spital landen.

Die linke Hand von Andreas Schicker musste amputiert werden.

Beim Böller-Bau in die Luft geflogen 10 Millionen in die Luft gejagt Wer mit illegalen Böllern erwischt wird, muss bis zu 3600 Euro Strafe zahlen,

für Handel sogar bis zu 10.000 Euro.

bei Verstoss gegen Allergenauszeichnung bis zu 50.000.-

den Dreck EU-weit verbieten und das viele Geld, das da unnütz in die Luft gejagt wird -

und mit dem viele Menschen und Tiere völlig unnötig lärm-terrorisiert werden - für sinnvollere Dinge einsetzen.

Bei 77 Testkäufen in Baumärkten, bei Diskontern und im Internet wurden in 25 Fällen die Böller an Kinder und Jugendliche verkauft. Teilweise waren diese sogar nur elf Jahre alt.

Das ist das Ergebnis eines Mystery-Shopping-Versuchs des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Im Fachhandel bekamen die elfjährigen Kinder sogar zu 60 Prozent die gewünschten Kracher.Ab 4. Juli 2013 ist der Verkauf von Knallartikeln verboten. Ab Juli 2017 darf man Schweizer Kracher weder besitzen noch zünden. Das besagt das Pyrotechnik-Gesetz aus dem Jahr 2010.

2014-11-30  |

Aus für Plastiksackerln und was ist mit Plastikverpackungen? |

1789-08-26  |

Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte - Frankreich 1789 |

--> Quelle: wikipedia

Am 26. August�1789�verk�ndete die franz�sische Nationalversammlung die�Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte�(Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen). Dies ist einer der Grundlagentexte, mit denen die Demokratie�und�Freiheit�in�Frankreich�begr�ndet wurden. Die Erkl�rung ist vom Gedankengut der�Aufklärung�gepr�gt.

Die�Erkl�rung der Menschen- und B�rgerrechte�enth�lt eine Pr�ambel und 17 Artikel, welche die grundlegendsten Bestimmungen �ber den Menschen, seine Rechte und die Nation festschreiben. Sie erkl�rt, dass es�natürliche und unveräußerliche Rechte�wie Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdr�ckung geben muss. Alle Menschen m�ssen als gleich gelten, besonders vor dem Gesetz und dem Recht. Sie schlie�t auch die durch den�Freimaurer�und Staatstheoretiker�Montesquieu�in seinem Buch�Vom Geist der Gesetze�geforderte demokratische�Gewaltenteilung�ein. Wie �hnliche Texte galt auch die Erkl�rung der Menschen- und B�rgerrechte zum Zeitpunkt ihrer Formulierung vor allem bez�glich der politischen Rechte nicht f�r die Frauen.�Olympe de Gouges�forderte�1791�die volle rechtliche, politische und sozialeGleichstellung�aller Geschlechter mit ihrer�Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin�ein.

Die�Erkl�rung der Menschen- und B�rgerrechte�wird auch in der Pr�ambel zur�Französischen Verfassung�des4. Oktober�1958�zitiert, was beweist, dass sie bis zur heutigen�Fünften Republik�ihre Bedeutung, und zwar auch als Teil der franz�sischen Verfassung, nicht verloren hat. Sie ist die erste Menschenrechtserkl�rung in Europa.Präambel

�Les repr�sentants du peuple fran�ais, constitu�s en Assembl�e nationale, consid�rant que l’ignorance, l’oubli ou le m�pris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont r�solu d’exposer, dans une d�claration solennelle, les droits naturels, inali�nables et sacr�s de l’homme, afin que cette d�claration, constamment pr�sente � tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs�; afin que les actes du pouvoir l�gislatif et ceux du pouvoir ex�cutif, pouvant �tre � chaque instant compar�s avec le but de toute institution politique, en soient plus respect�s�; afin que les r�clamations des citoyens, fond�es d�sormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.�

�En cons�quence, l’Assembl�e nationale reconna�t et d�clare, en pr�sence et sous les auspices de l’�tre Supr�me, les droits suivants de l’homme et du citoyen.�

„Die Vertreter des französischen Volkes, als Nationalversammlung�konstituiert, haben unter der Ber�cksichtigung, dass die Unkenntnis, die Achtlosigkeit oder die Verachtung der Menschenrechte die einzigen Ursachen des �ffentlichen Ungl�cks und der Verderbtheit der Regierungen sind, beschlossen, die nat�rlichen, unver�u�erlichen und heiligen Rechte der Menschen in einer feierlichen Erkl�rung darzulegen, damit diese Erkl�rung allen Mitgliedern der Gesellschaft best�ndig vor Augen ist und sie unabl�ssig an ihre Rechte und Pflichten erinnert; damit die Handlungen der�Legislative�und jene der�Exekutive�in jedem Augenblick mit dem Ziel jeder politischen Einrichtung verglichen werden k�nnen und dadurch mehr respektiert werden; damit die Anspr�che der B�rger, fortan auf einfache und unbestreitbare Grunds�tze begr�ndet, sich immer auf die Erhaltung der Verfassung und das Allgemeinwohl richten m�gen.“

„Dementsprechend anerkennt und erklärt die Nationalversammlung in Gegenwart und unter dem Schutze des höchsten Wesens�folgende Menschen- und B�rgerrechte.“

Artikel 1

„Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.“

Die Menschen (Männer[3]) werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein.Artikel 2

„Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.“

Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unantastbaren Menschenrechte. Diese sind das Recht auf Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und das Recht auf Widerstand gegen Unterdrückung.Artikel 3

„Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.“

Der Ursprung jeder Souveränität liegt ihrem Wesen nach beim Volke. Keine Körperschaft und kein Einzelner kann eine Gewalt ausüben, die nicht ausdrücklich von ihm ausgeht.Artikel 4

„La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.“

Die Freiheit besteht darin, alles tun zu dürfen, was einem anderen nicht schadet: Die Ausübung der natürlichen Rechte eines jeden Menschen hat also nur die Grenzen, die den anderen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuss ebendieser Rechte sichern. Diese Grenzen können nur durch das Gesetz bestimmt werden.Artikel 5

„La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.“

Das Gesetz darf nur solche Handlungen verbieten, die der Gesellschaft schaden. Alles, was durch das Gesetz nicht verboten ist, darf nicht verhindert werden, und niemand kann gezwungen werden zu tun, was es nicht befiehlt.Artikel 6

„La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.“

Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Alle Bürger haben das Recht, persönlich oder durch ihre Vertreter an seiner Gestaltung mitzuwirken. Es muss für alle gleich sein, mag es beschützen oder bestrafen. Da alle Bürger vor ihm gleich sind, sind sie alle gleichermaßen, ihren Fähigkeiten entsprechend und ohne einen anderen Unterschied als den ihrer Eigenschaften und Begabungen, zu allen öffentlichen Würden, Ämtern und Stellungen zugelassen.Artikel 7

„Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant; il se rend coupable par la résistance.“

Niemand darf angeklagt, verhaftet oder gefangengehalten werden, es sei denn in den durch das Gesetz bestimmten Fällen und nur in den von ihm vorgeschriebenen Formen. Wer willkürliche Anordnungen verlangt, erlässt, ausführt oder ausführen lässt, muss bestraft werden; aber jeder Bürger, der kraft Gesetzes vorgeladen oder festgenommen wird, muss sofort gehorchen; durch Widerstand macht er sich strafbar.Artikel 8

„La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.“

Das Gesetz soll nur Strafen festsetzen, die unbedingt und offenbar notwendig sind, und niemand darf anders als aufgrund eines Gesetzes bestraft werden, das vor Begehung der Straftat beschlossen, verkündet und rechtmäßig angewandt wurde.Artikel 9

„Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne sera pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.“

Da jeder solange als unschuldig anzusehen ist, bis er für schuldig befunden wurde, muss, sollte seine Verhaftung für unumgänglich gehalten werden, jede Härte, die nicht für die Sicherstellung seiner Person notwendig ist, vom Gesetz streng unterbunden werden.Artikel 10

„Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.“

Niemand soll wegen seiner Anschauungen, selbst religiöser Art, belangt werden, solange deren Äußerung nicht die durch das Gesetz begründete öffentliche Ordnung stört.Artikel 11

„La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.“

Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte: Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen.Artikel 12

„La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.“

Die Gewährleistung der Menschen- und Bürgerrechte erfordert eine öffentliche Gewalt; diese Gewalt ist also zum Vorteil aller eingesetzt und nicht zum besonderen Nutzen derer, denen sie anvertraut ist.Artikel 13

„Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.“

Für die Unterhaltung der öffentlichen Gewalt und für die Verwaltungsausgaben ist eine allgemeine Abgabe unerlässlich; sie muss auf alle Bürger, nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten, gleichmäßig verteilt werden.Artikel 14

„Chaque citoyen a le droit, par lui-même ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.“

Alle Bürger haben das Recht, selbst oder durch ihre Vertreter die Notwendigkeit der öffentlichen Abgabe festzustellen, diese frei zu bewilligen, ihre Verwendung zu überwachen und ihre Höhe, Veranlagung, Eintreibung und Dauer zu bestimmen.Artikel 15

„La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.“

Die Gesellschaft hat das Recht, von jedem Staatsbeamten Rechenschaft über seine Amtsführung zu verlangen.Artikel 16

„Toute société dans laquelle la garantie des droits n¹est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a pas de Constitution.“

Eine Gesellschaft, in der die Gewährleistung der Rechte nicht gesichert und die Gewaltenteilung nicht festgelegt ist, hat keine Verfassung.Artikel 17

„Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité“.

Da das Eigentum ein unverletzliches und geheiligtes Recht ist, kann es niemandem genommen werden, es sei denn, dass die gesetzlich festgestellte öffentliche Notwendigkeit dies eindeutig erfordert und vorher eine gerechte Entschädigung festgelegt wird.1948-12-10  |

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 |

-->

| [deutsche Übersetzung] | [englisches Original] |

| Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948 | |

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte |

Universal Declaration of Human Rights |

Präambel

|

Preamble

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Artikel 1

|

Article 1

|

Artikel 2

|

Article 2

|

|

|

Artikel 3

|

Article 3

|

Artikel 4

|

Article 4

|

Artikel 5

|

Article 5

|

Artikel 6

|

Article 6

|

Artikel 7

|

Article 7

|

Artikel 8

|

Article 8

|

Artikel 9

|

Article 9

|

Artikel 10

|

Article 10

|

Artikel 11

|

Article 11

|

Artikel 12

|

Article 12

|

Artikel 13

|

Article 13

|

Artikel 14

|

Article 14

|

Artikel 15

|

Article 15

|

Artikel 16

|

Article 16

|

Artikel 17

|

Article 17

|

Artikel 18

|

Article 18

|

Artikel 19

|

Article 19

|

Artikel 20

|

Article 20

|

Artikel 21

|

Article 21

|

Artikel 22

|

Article 22

|

Artikel 23

|

Article 23

|

Artikel 24

|

Article 24

|

Artikel 25

|

Article 25

|

Artikel 26

|

Article 26

|

Artikel 27

|

Article 27

|

Artikel 28

|

Article 28

|

Artikel 29

|

Article 29

|

Artikel 30

|

Article 30

|

2014-11-30  |

Die Oral_B Zahnbürste, Procter & Gamble und das P&G - "Umsatzsteigerungsprogramm" |

Seit geraumer Zeit will sie nun jeden zweiten Tag aufgeladen werden - nun ja, Akkus können schon mal altern und ihre Leistung verlieren.

Richtig alt sieht man aber aus, wenn man diesen Akku tauschen will.

Hier der Weg zum "Umsatzsteigerungsprogramm" von Procter und Gamble:

Firma Braun = P&G läßt dies nicht zu!

Gerätetausch nicht möglich - "Die ist ja schon 4Jahre alt!"

Angebot Neugerät: € 199,80 !

- Ersatzakku-Suche im Internet - Resultat: € 8,90

- Eigeneinbau scheitert an Spezialverschluss, "Servicepartner" können, dürfen, wollen nicht öffnen!

- Spezialwerkzeug darf nicht verkauft, geschweige den weitergegeben werden!

- Akku-Tausch Angebot im Internet: 23,90 incl. Akku und Ladestation-Test!

Fazit:

Deutsches Austauschangebot genutzt - schlappe € 171,- gespart!

Umsatzsteuer nach Luxemburg - danke Jean Claude - exportiert (weil Amazon)

Umwelt geschont - weil Altgerät nicht "JUHU!" (© T_Mobiile) wegeworfen!

Dem Umsatzgeier P&G eine lange Nase gedreht!

Suchen auch Sie nach Alternativen, bevor Sie "JUHU!" wegschmeissen,

Sie sparen und schonen die Umwelt!

Reparieren statt verschwenden! akkutauschen.de

2014-11-23  |

Schwarz und Rot - hört auf Erzengel Gabriel |

„Es muss doch endlich mal Schluss damit sein,

dass wir den kleinen und mittleren Unternehmen die Steuern erhöhen,

während die ganz großen sich davor drücken können“, sagt Gabriel.

2014-11-22  |

Salomonische Moralapostel |

Kommentar in Arbeit

2014-11-22  |

Richtige Eliten? |

Wir brauchen Eliten – aber richtige Eliten  Helmut Brandstätter - KURIER 2014-11-22

Helmut Brandstätter - KURIER 2014-11-22

Die Gesellschaft zerfällt.

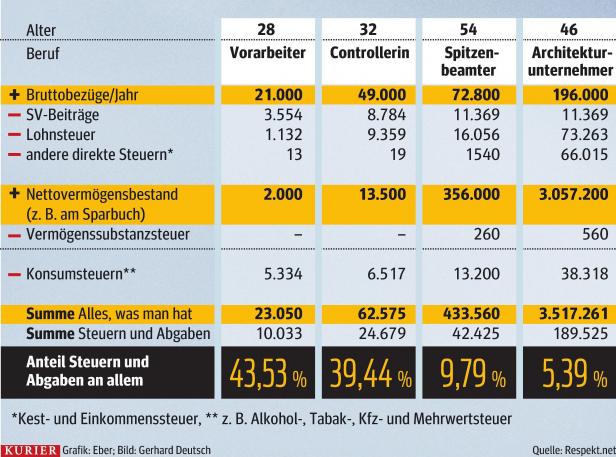

Das liegt an der ungleichen Verteilung von Vermögen, aber nicht nur daran.

2014-11-21  |

Denkverbote und Fracking? |

Österreich gilt seltsamerweise als liberales Land.

In Wahrheit wird die Liste der Tabus täglich länger.

Kommentar in Arbeit

:

:Nicht die Technik oder die Ideologie ist das Problem - die ausführenden Menschen sind es!

Der Untergang der Deepwater Horizon war kein technisches Problem. Die Manager, die all die schönen - technischen - Sicherheitsvorrichtungen einfach über Bord kippten. Weil es zu teuer war. Und niemand der Verantwortlichen ernsthafte Konsequenzen tragen musste. Auch Fukushima zeigte deutlich, das die durch die Natur ausgelöste Katastrophe durch inkompetente Manager zum Desaster wurde. Die Amerikaner beweisen ....

2014-10-31  |

Heinisch-Hosek und der Karottenkönig |

Wer wird Karottenkönig?

... in einem Kindergarten wird derjenige „Karottenkönig“,

der am schnellsten Kondome über eine Karotte ziehen kann!

So berichtet zumindest das schweizerische "Klagemauer.tv".

In der Schweiz (Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule Schweizer Initiative vor Frühsexualisierung) und auch in Deutschland treten besorgte Eltern gegen den Frühsexualisierungszwang für Kinder an (Demo in Frankfurt a. M.: Kein Frühsexualisierungszwang für unsere Kinder - 21.06.2014).

Die Auswüchse der Sexualerziehung - bereits ab dem Kindergarten - haben zu diesem Widerstand geführt.

Offenbar sind die Verantwortlichen weit über das - berechtige - Anliegen altersadäquater Aufklärung hinausgeschossen (mehr dazu: Frühsexualisierung) und haben damit die Ablehnung der "Sexualerziehnung" - i.B. durch Institutionen - hervorgerufen.

So gibt die Kuriermeldung

"Heinisch-Hosek: Sex-Erziehung im Kindergarten" von Christian Böhmer Anlaß zu erheblicher Sorge.

So gibt die Kuriermeldung

"Heinisch-Hosek: Sex-Erziehung im Kindergarten" von Christian Böhmer Anlaß zu erheblicher Sorge.

Die Ergebnisse des 8. Frauenbarometers geben ihr augenscheinlich recht. 48% der Befragten meinen, dass die Sexualerziehung müsse im Kindergarten oder in der Volksschule, jedenfalls aber spätestens im Alter von zehn Jahren (41% Zustimmung) einsetzen soll.

Viele Erwachsene, aber auch Kindergartenpädagogen und Lehrer sind heute immer noch überfordert, wenn sexualpädagogische Fragen altersadäquat beantwortet werden sollen.

Betrachtet man die Erfolge unseres Bildungssystems, jagt einem die Vorstellung einer

heinisch-hosek'schen Sexualerziehung eiskalte Schauer über den Rücken!

2014-10-31  |

"Neusprech" moralisiert und verschleiert! |

Wie man mit "Neusprech" moralisiert und verschleiert

Sprache wurde immer für Ideologie benutzt – und sagt viel über den Zustand einer Gesellschaft aus.

Hierzulande lassen sich zunehmende Verpädagogisierungs- und Verschleierungstendenzen in der Sprache beobachten. Die Betulichkeitsindustrie hat Spuren hinterlassen – und die Pirouetten, die wir schlagen, um Frauen oder andere Ethnien nicht zu diskriminieren, nehmen manchmal durchaus lächerliche Formen an.

So ist es zwar wirklich vernünftig, nicht nur über "Chefs" zu reden und zu schreiben, um nicht das Klischee reiner Männerriegen weiter zu verfestigen. Aber wenn fortschrittliche Menschen (besonders auf diversen Bildungs-)Podiumsdiskussionen unentwegt das Binnen-I verlautlichen und damit nur mehr die weibliche Form verwenden, ist in der Sprache auch der Wurm drin.

Das Normungsinstitut Austrian Standards hat sich übrigens diese Woche nach überaus heftigen Debatten entschlossen, keine Empfehlung für das Binnen-I herauszugeben. Geschlechtssensible Sprache ist kein Fall für die Önorm. Darüber darf man erleichtert sein.

Die Neos hingegen schwimmen auf dieser Welle ganz vorne mit. Sie luden am Donnerstag zur Konferenz über "Geschlechterdemokratisierung in liberalen Parteien". Unübertroffen im Gleichstellungs-Quacksprech ist allerdings die Hochschülerschaft an der Uni Wien. Dort ist man auch Meister des Unterstrichs: Student_innen! Damit werden beide Geschlechter gleichberechtigt angesprochen. Binnen-I gilt in solchen Kreisen als frauenfeindliches Phallus-Symbol – kein Scherz. Interessanterweise bietet die ÖH in ihrem Newsletter (wörtlich) auch Folgendes an: "kostenlose Workshops und Fortbildungen für Frauen* und trans*identifizierte Menschen". Die Männer sind irgendwie verloren gegangen, obwohl in der ÖH "partizipiert" wird, was das Zeug hält.

Die Wirtschaft wiederum gibt sich mit neuen Bezeichnungen progressiv: Facility Manager statt Hausverwalter, Assistent statt Sekretär, CEO statt Vorstand (bitte um Nachsicht: die männliche Form gilt in dieser Kolumne für beide Geschlechter). "Weiße Elefanten" werden mit bombastischen Bezeichnungen aufgewertet: Sie sind dann Sonderbeauftragte oder "Senior Advisor to the Board". Natürlich werden Leute nicht gekündigt, sondern "freigesetzt". Es wird sozusagen "Humankapital optimiert". Gleichzeitig müssen Manager – Abteilungsleiter gibt es ja nicht mehr – auf den USP (unique selling proposition, also Einmaligkeit) der Firma und die Awareness (Aufmerksamkeitswert) ihres Produkts achten. Also alles keine leichten Aufgaben.

Die Politik hat aus der Notstandshilfe eine Mindestsicherung gemacht – und damit das Image aufgemöbelt. Wenn Politiker eine "Vermögenssteuer" fordern, dann soll das so klingen, als wären nur wirklich Reiche betroffen. AK-SPÖ-ÖGB ertränken mittlerweile jedes Thema in einer "Gerechtigkeits"-Soße – von Generationen- über Gender- bis zur Klimagerechtigkeit. Was in der Regel bedeutet, dass dafür mehr Geld im Budget lockerzumachen ist.

Und was sagen Regierungsparteien zur nun aufgeflogenen Wahlkampfkostenüberschreitung? "Es gibt sicher Bedarf, das Gesetz zu evaluieren." Bedeutet übersetzt: "Rutscht uns den Buckel runter." Man muss eben immer "situationselastisch" reagieren.

2014-10-18  |

Schneewittchenfieber, das Märchen vom "Retroweibchen" |

Steht eine Rückkehr des Hausmütterchens bevor?

Die, lt. Frau Salomon "fabelhafte", Journalistin Angelika Hager hat als "68erIn" ihre BH's verbrannt, um dem Feminismus zum Sieg zu verhelfen.

Offenbar leitet Sie daraus das Recht ab, junge Frauen, die sich der EU-Falle Frauenvollbeschäftigung entziehen, zu verunglimpfen und als Verräterinnen und "Retroweibchen" zu diskreditieren.

Auch Frau Hager wird wohl das spektakulärste Ergebnis des "Jugendmonitor":

Mehr als die Hälfte der befragten Mädchen und Frauen zwischen 14 und 24 Jahren

können sich vorstellen, der Familie zuliebe auf eine Karriere zu verzichten.

55 Prozent bejahten die Aussage: „Wenn mein Partner so viel verdient,

dass unser Lebensunterhalt gesichert ist, möchte ich Hausfrau sein.“

zur Kenntnis nehmen müssen.

Ihre Frage:

"Und wann und warum genau ist eigentlich der Feminismus dermaßen auf die Schnauze gefallen?"

ist rasch und einfach zu beantworten:

Seit sich die selbsternannten und selbstgefälligen Handlangerinnen der EU-Wirtschaft

mehr um Binnen-I und Quotenfrauen in Aufsichtsräten stark machen, anstatt

leistungsgerechte Entlohnung und attraktive Arbeitsplätze für Frauen durchzusetzen!

Seit die jahrzehntelange, feministische Gehirnwäsche dazu führt,

dass es Mut braucht, um sich zu Kindern zu bekennen.

Seit Frauen zu dauererschöpften, unterbezahlten und "emanzipierten" Müttern gemacht wurden.

Seit amerikanische Firmen Arbeitnehmerinnen offenbar das Einfrieren der Eizellen bezahlen.

......

Dass der Kinderwunsch sehr stark ausgeprägt ist (55 Prozent der befragten Frauen und 36 Prozent der befragten Männer wollen auf jeden Fall einmal Kinder haben. die Mehrheit, nämlich 62 Prozent, will zwei Kinder) und dass 77% Prozent sind der Meinung sind: Kinder bis drei Jahre sollten hauptsächlich von den Eltern zu Hause betreut werden, sind ebenfalls Resultate, die Frau Hager wohl nicht so recht in den Kram passen werden.

Frau Angelika Hager - die laut eigener Aussage als "Teilzeit-Erzieherin" nicht wirklich toll erfolgreich war (wohl weil berufliche Unabhängigkeit und Freiheit wichtiger als "Brutpflege waren) - sollte sich m. E. lieber ihrer exaltierten "Polly Adler" widmen und ihr endlich einen passenden Partner zugestehen, statt zu versuchen mit Märchen aus "Großmutters Mottenkiste" Kohle zu machen und junge, selbstbestimmte Menschen zu desavouieren.

P.S.: Wäre da nicht der Kinderreichtum, der sich im Wesentlichen auf Migrantenfamilien aus

ländlich-frommen Regionen, Adelige und sozial Unterprivilegierte konzentriert (© Martina Salomon),

dann wäre unser Sozialsystem noch schlechter dran, als es ohnedies schon ist!

Ist Feminisumus out?, Jede zweite junge Frau waere gerne Hausfrau

2014-10-16  |

Schafft die ÖIAG, das BIFIE und ähnlich sinnlose und teure Konstrukte ab! |

Er sieht die "Staatsholding" als Privatisierungsagentur,

die jämmerlich versagt hat und hat damit nicht so unrecht.

Die Verschleuderung der Austria Tabak führte zur Stilllegung der Produktion in Österreich und damit zum Verlust von hunderten Arbeitsplätzen, das Verschenken der AUA mit einem "Sahnehäubchen" von 100,000.000 € und auch die Aufgabe der Mehrheitsbeteiligung an der Dividenden-Melkkuh TELEKOM sind schlimme Beispiele für das Versagen der OIAG - auch als "Privatisierungsagentur"!

Das Ministerium ist lt. Duden die höchste Verwaltungsbehörde eines Landes mit einem bestimmten Aufgabenbereich. Somit ist der Vorschlag Hebenstreits, "die OMV wäre mit der Energieversorgung im Wirtschaftsministerium gut aufgehoben. Für die Infrastrukturbetriebe Post, Telekom, Asfinag und ÖBB wäre eine Konzentration im Verkehrsministerium sinnvoll."

Recht hat er. Und viel schlechter als die mäßig Begabten der Staatsholding können es die Ministerien auch nicht machen. Außerdem könnte man bei einer Auflösung de ÖIAG wahrscheinlich dreistellige Millionenbeträge einsparen und diese notleidenden Ministerien (Bildung, Heer, ...) zuführen.

Vielleicht hören Schelling und Mitterlehner zu und verhindern, dass systemrelevante Infrastrukturunternehmen von einer - neuerlich aufgeblähten (ÖIAG mit zwei Teil-Gesellschaften unter einer Bundesbeteiligungs-Holding !?!) - "dividendengeilen" Gesellschaft gesteuert werden, deren bisherigen Manager agieren wie WU-Studenten im 2. Semeseter.

Allerding müssten dann Mitterlehner und Schelling die Ohren vor dem Winseln bisheriger und auch in Aussicht genommer Pfründner verschließen!

P.S.: Wie wär's mit einer Auflösung des BIFIE, da könnte Frau Minister auch ein paar Millönchen einsparen! Oder sind die inss BIFIE ausgelagerten Aufgaben nicht ursächliche Agenden des Ministeriums?

2014-10-11  |

Die gesenkten Köpfe Europas sind Ausdruck einer orientierungslosen Gesellschaft |

Sowohl beim Autor, als auch beim Kurier, bitte ich um Vergebung wegen einer möglichen Verletzung des ©, hoffe aber, dass dieser Artikel so wichtig ist, dass er einer weiteren Leserschaft zugänglich gemacht werden sollte.

Mit gesenktem Kopf

Warum wir alle einmal aufblicken sollten, statt mit gesenktem Kopf gegen Wände zu laufen, alles hinzunehmen oder gar den Kopf zu verlieren.

Kürzlich beobachtete ich einen jungen Mann, der mit gesenktem Kopf auf sein Mobiltelefon blickend gegen ein Verkehrsschild lief und gleich drauf verdutzt am Boden saß. Wir alle haben uns schon über Autofahrer geärgert, die lebensgefährliche Fahrweisen hinlegen, weil sie ganz offensichtlich nach unten aufs Handy statt nach vorne auf den Verkehr sehen.

In öffentlichen Verkehrsmitteln sehen wir die vielen vornüber Gebeugten, die auf Tablets oder ganz ins Leere starren, die ihre unmittelbare Umwelt ignorieren und mit oder ohne Drogen in „anderen Sphären schweben“. Wenn das nur die Einzigen wären.

Wir kennen aber auch Führungskräfte, die beim Meeting den Kopf so halten, dass sie auf das knapp unterhalb ihrer Tischkante befindliche Kommunikationsgerät blicken, statt ihren Gesprächspartnern in die Augen zu sehen. Sie hören nicht zu, weil sie „schnell mal“ ihre Mails checken. Sie erheben sich auch manchmal, um sich eine Zeit lang zu entfernen. Sie bringen damit ganz klar ihre Missachtung der anderen Anwesenden und dem Meeting-Thema gegenüber zum Ausdruck.

Im Fernsehen und bei Events senken nicht selten Politiker und Manager bei Ansprachen leicht den Kopf bzw. den Blick, um auf eine Vorlage zu sehen, die ihnen all die Stichworte liefert, die sie offenbar nicht ausreichend parat haben.

Demgegenüber erduldet die Mehrheit der Menschen der westlichen Welt mit gesenktem Kopf und tatenlos die Fehlentwicklungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

Erschütterndes Bild: Mit gesenktem Kopf kniet ein Mensch aus der westlichen Welt vor seinem terroristischen Scharfrichter, der ihn schließlich enthauptet.

Ambitionslos

Ich sehe dieses zunehmende Kopfsenken, Wegtauchen und Ausweichen in der westlichen Gesellschaft als eine unbewusste

Geste der Wehrlosigkeit, Angst, Unterwerfung und der Dekadenz.

Die gesenkten Köpfe Europas sind Ausdruck einer

orientierungslosen, realitätsverweigernden, ambitionslosen Gesellschaft, die sich dem Schicksal ausgeliefert fühlt.

Eine Gesellschaft, die dort ist, wo sie unverantwortliche Mächtige gerne haben wollen:

In der Position der Duckmäuser, Jasager, der entmündigten Konsumenten und des Stimmviehs.

Natürlich ist dies kein Plädoyer gegen die Nutzung moderner Kommunikationgeräte, sondern

für den Blick nach vorne, den aufrechten Gang und ein selbstbestimmtes Leben.

Dafür, endlich wieder das Wichtige vor dem Dringenden zu tun.

Der kreative, bildungsfreudige und unternehmungslustige Mittelstand hat die große Chance, hier voranzugehen.

Mit Hinsehen statt Wegschauen, Nachdenken statt Grübeln, Teilhabe statt Apathie, Erneuerung statt Wiederholung.

Für ein innovatives und demokratisches Global-Zukunftsmodell.

Also: Kopf hoch, Europa!

Nicht nur Europa, sondern jeder Einzelne von uns sollte diesem Appell folgen!

Weitere lesenswerte Kommentare von Wolfgang Lusak.

2014-10-12  |

Der steirische Brauch - ein Rezept für Östereich? |

Josef Votzi schreibt im Kurier vom 2014-10-12

Politik braucht mehr Schellings und Voves

Politik braucht mehr Schellings und Voves

Der steirische Erfolgsweg beweist:

Wer nicht von Applaus und Ämtern leben muss, macht bessere Politik.

Wer sich mit Politikern zeigt, macht die Erfahrung: Oft wird wenig Schmeichelhaftes getuschelt; immer öfter offen gemurrt; mehr als höflicher Applaus kommt selten auf. Es war daher außergewöhnlich, was sich dieser Tage in einem Lokal in der Wiener Innenstadt zutrug.

Der KURIER traf den steirischen Landeshauptmann zum Interview. Das Gespräch musste mehrmals unterbrochen werden, weil spontan Gäste an den Tisch kamen: Gratulation dazu, wie ihr in der Steiermark das macht, Herr Voves. Schade, dass das nicht überall so ist

Was machen die Steirer anders, dass sie auch im fernen Wien Ovationen auslösen? SPÖ-Landeshauptmann Franz Voves und der steirische ÖVP-Chef und Landesvize Hermann Schützenhöfer zogen in den vergangenen vier Jahren ein Reformprogramm durch, das sich sehen lassen kann: Zusammenlegung von fast dreihundert Kleingemeinden, Straffung von Bezirksgrenzen, Schließung überzähliger Spitalsabteilungen und Einschnitte bei Sozialleistungen.

Vieles von dem also, was im Bund bisher nur gepredigt wurde:

Verwaltungseinsparungen und Bändigung von Kostentreibern.

Ohne Notbremsung stünden die Steirer mit vier Milliarden neuen Schulden da.

2015 gibt es so nun erstmals wieder ein Budget ohne Neuverschuldung.

Rotes Lob für Schwarze ohne Widerhaken

Der Bund hat diesen politischen Kraftakt noch vor sich.

Die erste Frage, die Finanzminister Hansjörg Schelling bei seinem Besuch diese Woche in der Steiermark stellte, war denn auch:

Wie habt ihr das gemacht, dass vier Jahre gearbeitet und nicht gestritten wurde?

Die meisten anderen Spitzenpolitiker im Bund reagieren meist unangenehm berührt, wenn Ihnen die Steirer als Vorbild angepriesen werden. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie auf eine Ingredienz des erfolgreichen steirischen Reformrezepts nicht gerne angesprochen werden wollen.

Der steirische ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer hielt erfolgreich die Tradition hoch, einen von der Bundes-ÖVP weitgehend unabhängigen und konsequent eigenständigen politischen Kurs zu fahren.

SPÖ-Chef Franz Voves war vor seinem Umstieg in die Politik 13 Jahre erfolgreicher Manager in der Privatwirtschaft. Der Quereinsteiger war materiell nie allein von der Politik abhängig.

Dank der weit über die Steiermark respektierten rot-schwarzen Reformagenda kann er sich leisten, die üblichen Usancen der Parteipolitik auch heute noch zu ignorieren.

Der rote steirische Landeschef setzt seine größten Hoffnungen in Wien keck in das neue schwarze Spitzenduo in Finanzministerium und Partei: "Mit Schelling und Mitterlehner kann die ÖVP wirklich einen Neustart zuwege bringen. Schelling ist absolut ein Gewinn für die Regierung. Jeder, der nicht materiell abhängig von der Politik ist, ist ein Gewinn, ist eine Chance für richtige, wichtige sachbezogene Politik".

So viel Vorschuss-Vertrauen über Parteigrenzen hinweg ist nicht nur einmalig.

Es macht auch plastisch, warum der steirische Weg erfolgreich und nachahmenswert ist. "Schelling ist absolut ein Gewinn für die Politik"

Franz Voves im Interview.

Bei der Landtagswahl 2015 tritt er zum dritten Mal als SPÖ-Spitzenkandidat an.

Josef Votzi Kurier2014-10-12

Ida Metzger

Kurier Interview 2014-10-07

Die Entscheidung vor zehn Tagen wurde weit über die Steiermark mit Spannung erwartet: Der steirische Landeshauptmann, Franz Voves, tritt noch einmal als SPÖ-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2015 an. Die Reformpartnerschaft mit ÖVP-Chef Hermann Schützenhöfer, die harte Einsparmaßnahmen durchsetzte, gilt als Vorzeigemodell für ganz Österreich. Im großen KURIER-Interview erklärt er, wie das funktionieren konnte, nimmt die Regierung in Wien ins Visier, lobt aber den Neustart der ÖVP mit Mitterlehner und Schelling.

KURIER: Herr Voves, Sie werden bei der Wahl im Herbst 2015 noch einmal als SPÖ-Spitzenkandidat ins Rennen gehen. 38 Prozent wie bei der letzten Wahl wird es wohl nicht mehr geben. Wegen der schmerzhaften Reformen drohen markante Verluste für Rot und Schwarz. Warum tun Sie sich die Abstrafung durch den Wähler an?Franz Voves: Weil es meinem Charakter entspricht, für die vielen Veränderungen, die unsere Reformpartnerschaft ausgelöst hat, die Verantwortung zu übernehmen, indem ich mich dem Wählervotum stelle. Aber es war natürlich auch berührend, wenn man nach 12 Jahren als Parteivorsitzender bei einer geheimen Wahl mit hundert Prozent bestätigt wird.Warum haben Sie sich für die Entscheidung, ob Sie wieder antreten, so lange Zeit gelassen?Das war ein innerer Kampf. Im Sommer habe ich mir mehrmals die Frage gestellt: Will ich das wirklich nochmals? Kurz nach der Wahl werde ich 63 Jahre alt. Da überlegt man sich schon, habe ich die Kraft und vor allem die Leidenschaft, mich nochmals in die Wahlschlacht zu werfen. Denn nur der Partei zuliebe wäre zu wenig Motivation. Aber es war unglaublich, wie oft ich im Sommer von Menschen aus ganz Österreich angesprochen wurde – den Weg, den Hermann Schützenhofer und ich eingeschlagen haben, auch weiterzugehen. Bei solchen Begegnungen fühlt man sich sehr geehrt, wird aber auch nachdenklich.

Sie springen ohne Netz. Denn Hermann Schützenhofer, der nun vier Jahre mit Ihnen gemeinsam regierte, hat sich noch nicht entschieden?

Das ist eine sehr persönliche Entscheidung und Hermann Schützenhofer ist noch nicht so weit. Vielleicht auch deswegen, weil in der steirischen ÖVP auch Andere Ambitionen haben, seine Funktion künftig einzunehmen (Anm. d. Red.: z.B. der Grazer Bürgermeister Nagl).Rot und Schwarz haben sich noch im Wahlkampf 2010 bis aufs Messer bekriegt. Wer machte nach der Wahl den ersten Schritt zur Versöhnung?Finanzminister Hans Jörg Schelling hat uns diese Woche die gleiche Frage gestellt. Wir haben es gemeinsam geschafft, einen großen Schlussstrich unter fünf Jahre Streit zu ziehen. Nachdem Hermann und ich uns neu gefunden haben, wurde das gesamte Ritual verändert. Es gab keine wöchentlichen Pressekonferenzen mehr. Und ganz wichtig: Wir sind mit Reformen erst an die Öffentlichkeit getreten, nachdem wir hinter dem Vorhang ordentlich gestritten hatten, aber letztlich den Kompromiss gut kommuniziert haben. Also ganz anders als es bis dato in der Bundesregierung läuft. Denn hier regiert leider noch immer das Prinzip, dass man sich wichtige Haltungen über die Medien mitteilt. So kommt man nicht zu den richtigen, notwendigen Entscheidungen.Warum dieser radikale Kurswechsel?Wir hatten fünf Jahre lang einen erbitterten Kampf geführt. Aber letztendlich waren wir bei der Wahl beide Verlierer. Hätten wir diesen Stil so weiter fortgeführt, hätten wir die Steiermark an die Wand gefahren. Die SPÖ und die FPÖ hatten nach der letzten Wahl eine Mehrheit von einem Mandat. Ich habe zwar mit der FPÖ Gespräche geführt, aber sie war nie eine echte Option. Beim Gespräch mit Hermann Schützenhofer habe ich ihm auf den Kopf zugesagt: "Hermann, hör zu, übernehmen wir doch einfach Verantwortung für unser Land. Oder willst so weitermachen?" Darauf antwortete Schützenhofer etwas überrascht: "Heißt das, du willst nochmals mit uns koalieren, obwohl du mit der FPÖ eine Mehrheit hättest?" Meine Antwort war klar: "Ja, wenn wir in der Lage sind, einen ganz dicken Schlussstrich zu ziehen. Niemand zieht den anderen mehr über den Tisch – und wir sind als echte Partner unterwegs." Dann gab es einen Handschlag zwischen uns. Ab diesem Moment hat es unglaublich toll funktioniert. Die Wege zu unseren Kompromissen waren oft harte Arbeit. Aber die "Chemie" zwischen uns hat bis heute gestimmt.Bei der Nationalratswahl 2013 war die FPÖ in der Steiermark bereits Nummer 1. In allen Umfragen zur steirischen Landtagswahl sind Rot und Schwarz klar vorne. Was machen Sie besser als die Koalition in Wien?Weil einfach die "Chemie" bei den Führenden stimmt! Vielleicht ist es ein glücklicher Zufall, dass wir beide aus sehr einfachen Verhältnissen kommen. Ich bin ein Arbeitersohn aus der Puch-Siedlung in Graz. Der Vater vom Hermann war auch Arbeiter, gelebt hat die Familie in einem Pfarrhof. Zwei Männer, die ähnliche Herkunft und ähnlichen Hintergrund haben, die Handschlag leben und denen es gelungen ist, auch das ganze Team mitzunehmen. Inzwischen sind wir eine eingeschworene Truppe. Sie müssen sich vorstellen, das gab es noch nie, dass die SPÖ und die ÖVP Steiermark gemeinsame Klubsitzungen in den Räumen der ÖVP abgehalten haben. Das war einmalig, einzigartig und unglaublich wichtig für die Steiermark.Was war in den vier Jahren das für beide Partner schwierigste Reform-Projekt?Sehr sensibel war die Gemeindereform. Das war unheimlich viel Arbeit. Hermann Schützenhofer und ich haben Hunderte Gespräche geführt – von Drüberfahren kann da nicht die Rede sein. Der beste Beweis dafür, dass es ein hochdemokratischer Prozess war: Von 387 involvierten Gemeinden gab es in 308 Gemeinden freiwillige Gemeinderatsbeschlüsse für eine Fusionierung. Die Steiermark war von allen Bundesländern das Kleinstrukturierte. Wir haben jetzt noch 100 Gemeinden unter 500 Einwohner und 200 Gemeinden unter 1000 Einwohner. Hermann Schützenhöfer hatte einen wesentlich höheren Anteil an dieser Arbeit zu leisten.Wie wollen Sie bei so viel Harmonie einen Wahlkampf führen? Gibt es vielleicht ein gemeinsames Plakat "Lasst Voves und Schützenhofer arbeiten?"(lacht) Ich habe schon gesagt, ich werde keinen Wahlkampf gegen die ÖVP führen. Es wird ein kurzer und billiger Wahlkampf. 2010 haben wir noch viel versprochen, obwohl wir wussten, dass es nicht finanzierbar ist. Das war ein Fehler! Jetzt haben wir wieder finanzielle Handlungsspielräume geschaffen und SPÖ und ÖVP können einen "Wahlkampf der besseren Ideen" für 2015 bis 2020 führen.

Wie groß ist der Spielraum, wenn noch immer fünf Milliarden Euro Schulden da sind?Wir haben durch sehr restriktiven Budgetvollzug in den letzten Jahren so 400 bis 500 Millionen Euro bei einem Budget von fünf Milliarden geschaffen für künftige Investitionen. Deswegen können SPÖ und ÖVP sehr wohl einen sehr unterschiedlichen Wahlkampf führen.Trotz der Reformen war die FPÖ bei den letzten Nationalratswahlen Nummer 1 in der Steiermark. Wie sehr schmerzt das?Die Wähler unterscheiden genau zwischen Bundes- und Landeswahlen. Das war keine Watschen für die steirischen Reformer. Sie hatten nur einen geringen Anteil an diesem Wahlergebnis. Die bundesweite Grundstimmung vor allem in den steirischen Industriezonen ist vielmehr so: "Die zwei Großparteien in Wien tun nichts mehr für uns." Deswegen habe ich schon vor einigen Jahren eine Entlastung des Faktors Arbeit über eine Steuerreform verlangt.Finanzminister Hans-Jörg Schelling war diese Woche bei Ihnen in der Steiermark. Welche Tipps haben Sie ihm auf den Weg gegeben?Mit Schelling und Mitterlehner kann die ÖVP wirklich einen Neustart zuwege bringen. Meine persönliche Ansicht hat sich nach dem Gespräch bestätigt. Schelling analysiert jetzt genau, erarbeitet klare Konzepte und wird dann zu allen Beteiligten sagen: "So machen wir das jetzt. Macht ihr mit? Und wenn ein Nein kommt, wird Schelling antworten: "Ihr macht nicht mit? Dann machen wir es trotzdem." Ich bin überzeugt, dass es so kommen wird, und ich habe ihn dazu auch motiviert.Schelling ist ein Gewinn für die Regierung?Schelling ist absolut ein Gewinn für die Regierung. Jeder, der nicht materiell abhängig von der Politik ist, ist ein Gewinn, ist eine Chance für richtige, wichtige sachbezogene Politik.Braucht auch die SPÖ mehr Schellings?Da sind wir bei der grundsätzlichen Frage, wie gelingt es uns die Qualität in der Politik wieder zu stärken. Wenn wir uns darauf reduzieren, dass die Abgeordneten und Minister nur mehr aus zwei Berufsgruppen kommen, dann ist das nicht gesund. Wir haben am 15. November einen Reformparteitag in der Steiermark und werden die Öffnung der steirischen SPÖ beschließen. Neben der Stammorganisation wird es auch eine Zielgruppenorganisation geben, wo wir ganz gezielt Menschen einladen werden, ihr Wissen aus unterschiedlichen Fachgebieten sowie ihre Leidenschaft der Politik zur Verfügung zu stellen. Und wir wollen auch Parteilosen, die mit unseren Grundwerten übereinstimmen, Mandate im Landtag bzw. Gemeinderat geben.Wie viele Mandate wollen Sie für Parteilose in der SPÖ freischaufeln?Wenn man 23 Mandate im Landtag hat, dann kann es drei bis vier Mandate durchaus für Parteilose geben. Dazu gibt es schon einstimmige Beschlüsse vom Landesparteivorstand und wir werden das bei den Landtagswahlen schon so umsetzen. Wir wollen viele einladen – wie seinerzeit Bruno Kreisky – ein Stück des Weges mit der steirischen Sozialdemokratie zu gehen.Sie waren einer der Ersten, der die Reichensteuer gefordert hat. Glauben Sie, werden Sie mit der Umsetzung der Reichensteuer schon in den Wahlkampf ziehen können?Ich glaube, dass die Regierung schon bis zum Sommer Klarheit geschaffen hat, wie sie die Gegenfinanzierung von fünf bis sechs Milliarden für die Lohnsteuersenkung aufstellen will. Ich habe Steuerrecht studiert und war 13 Jahre Finanzvorstand in einem Unternehmen. Ich kenne die sieben Einkunftsarten sehr gut und weiß, wie z. B. Konzerne steuerschonend agieren können. Man soll mir einmal erklären, warum die CDU/CSU in Deutschland die Erbschaftssteuer wieder eingeführt hat – und bei uns ist die ÖVP dagegen. Was hat Erben mit der Leistung jener zu tun, die erben? Was sind das für Signale? Ich habe nie von Reichensteuer gesprochen, sondern ich meinte immer vermögensbezogene Steuern. Ich brauche nicht den Rückenwind einer Reichensteuer, sondern den Rückenwind einer starken Regierung.Wie werden Sie die Kasernenschließungen im Wahlkampf verkaufen?Die Schließung der beiden steirischen Kasernen war schon seit 2005 beschlossen. Daher ist es für uns keine große Überraschung. Aber es geht um einen ganz anderen Punkt: Welchen Beitrag ist Österreich überhaupt noch imstande zu leisten, wenn es eine europäische Aktion im Sinne von Landesverteidigung geben müsste. Von sehr hohen Offizieren weiß ich, dass wir nicht einmal in der Lage sind, eine Brigade über alle Waffengattungen zur Verfügung zu stellen. Dann soll sich die Bundesregierung schon gut überlegen, welche Wertschätzung das in der Staatengemeinschaft auf Zeit bedeutet.Wie hält man sich als 61-Jähriger fit für einen Wahlkampf? Sie haben deutlich abgenommen ...Die Diät habe ich mir zum 60. Geburtstag geschenkt. Mit der Dukan-Diät (Anmerk. d. Red.: Diät mit 4 Phasen und Eiweiß-Schwerpunkt) habe ich 15 Kilo abgenommen. Meine Frau hat extra für mich nach diesem Prinzip gekocht. Das war auch notwendig, weil ich aus meiner Zeit als Eishockey-Spieler mit den Bandscheiben Probleme habe. Mittlerweile praktiziere ich dieses Ernährungsprinzip schon automatisch und denke gar nicht mehr daran. Erst ab diesem Zeitpunkt hat man die Ernährungsumstellung geschafft. Aber nicht nur deswegen fühle ich mich fit für den Wahlkampf 2015.2014-10-11  |

Kaum sagt ein Schwarzer was G'scheites - is a Roter gleich dagegen! |

Wären seine Argumente wenigstes so eingängig, wie die seiner "politischen Gegner", könnte man darüber diskutieren.

Tatsächlich aber ist es nur "Gesudere" (© Gusenbauer):

"Das sei aus regional wirtschaftlicher Sicht mehr als fragwürdig

- und schaukle nur die Bevü ölkerung auf.

Lieber Josef,

beruhigen Sie sich, noch sind keine Bürgerrevolten der Tunnel wegen in Sicht.

Benden Sie Ihren "regional wirtschaftlichen Tunnelblick" und realisieren Sie bitte,

dass es hier um bundespolitische Fragen geht.

Denn nur wenn's dem Land Österreich gut geht,

kann der Finanzausgleich auch Ihre Region mit Geld beglücken.

Und nehmen Sie sich ein Beispiel an Ihren Landeshauptleuten, die MITEINADER reden, einander zuhören und sogar Ideen des "politischen Gegners" aufgreifen und zum Wohl Ihres Bundeslandes umsetzen!

Setzen Sie sich bitte mit dem Kulturschock des "MITEIANDER statt gegeneinander" auseinander!

2014-10-11  |

'raus aus den Tunneln! |

"13,000,000.000 € sinnvoll aufbringen!

Kaum jemand hält sie für sinnvoll,

Kaum jemand hält sie für sinnvoll, kaum jemand glaubt an ihre Wirtschaftlichkeit

- also lasst sie bleiben!

Die 13Mrd. € könnt ihr dann anders besser investieren

- ein Jahr lang 2,600.000 Kindergartenplätze finanzieren oder

- ein Jahr lang 288.888 Lehrer bezahlen oder

- die Uni's bei Einsatz der Drittmittel unterstützen

- oder, oder, oder ....

Heute melden sich der Nationalbankpräsident Claus Raidl und der ehemalige ÖVP-Mandatar Ferry Maier mit der Idee, Mittel zur Konjunturbelebung durch den Aufschub der milliardenschweren Tunnelprojekte - Semmering-Tunnel und Brennerbasis-Tunnel - um 5 Jahre, frei zu machen (Die Arbeiten am Koralm-Tunnel sind schon zu weit fortgeschritten).

"Die freiwerdenden Mittel sollten besser für sozialen Wohnbau, Kindergärten, Schulen und thermische Sanierung verwendet werden. Auch sollte es eine auf zwei Jahre befristete Prämie von zehn bis 15 Prozent für Investitionen in maschinelle Ausrüstung geben."

26,7 Milliarden davon für Bahninfrastruktur (hauptsächlich Tunnelbauten),

6,2 Milliarden für Zuschüsse zu den ÖBB. Insgesamt sollen sich die Belastungen bis 2065 auf 68 Milliarden belaufen.

Maier hatte im Parlament gegen dieses Vorhaben gestimmt.

No, jetzt sind auch ein paar honorige Herren auf die gute Idee gekommen, ein paar - so

ca. 20 Milliarden Euro - in Maßnahmen mit deutlich besserem Beschäftigungseffekt als die "Prestige"-Investitionen in Bahnprojekte zu stecken.

Bures hat damals nicht hören wollen, vielleicht hören jetzt Mittelehner und Schelling zu!?

P.S.: Wenn wir jetzt noch die HYPO endlich in Konkurs schickten, wär' sogar noch eine Steuerentlastung - ohne neue Steuern - in Sicht!!

2014-10-11  |

Ist der schwindligste Bachelor-Abschluss mehr wert als ein Meister seines Handwerkes? |

Wieder einmal schreibt Martina Salomon im KURIER unter dem Titel

Elitenförderung heißt auch das Handwerk zu fördern

einen lesenswerten Artikel. (Wenn nicht mehr online: Archiv)

Wichtigste Zitate:

Statt sinnlos Berufe zu akademisieren, sollte lieber die in Westösterreich funktionierende Fachkräfteausbildung gestärkt werden.

Weltweit ist Österreich Vorbild für die Berufsausbildung, obwohl sie im eigenen Land immer weniger gilt.

OECD-Experten (??)reden uns nämlich seit Jahr und Tag ein, die Zahl der Akademiker dringend zu erhöhen.

Wozu? Vielleicht um noch mehr arbeitslose (Pseudo-)Akademiker zu erzeugen?

Seither hat selbst der schwindligste Bachelor-Abschluss ein höheres Ansehen als ein Meister, obwohl dessen Berufsaussichten und Verdienstchancen häufig deutlich besser sind.

In der Ostregion hat die Überforderung der Pflichtschulen mit Integrationsaufgaben zuerst das Image der Hauptschule und dann jenes der handwerklichen Berufe beschädigt.

Das ganze Land braucht Fachkräfte – je gebildeter, desto besser.

Daher ist es absurd, dass man zwar von der Schule fordert, Stärken zu stärken – in der Bildungspolitik aber darauf vergisst.

Der Wettbewerbsvorteil der dualen Ausbildung ließe sich ausbauen.

Statt Geld für Gesamtschulmodelle in Regionen zu stecken, wo es gar kein Gymnasium gibt (Zillertal, Bregenzerwald: dort sind die Hauptschulen ohnehin quasi Gesamtschulen), könnte man eine Modellregion "Lehre mit Matura" schaffen.

"Elite ist das Einzige, was zählt", meinte Genetiker Markus Hengstschläger Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Wien.

Warum lesen unsere Politiker, i.B. Frau Heinisch-Hosek, derartige "salomonische" Artikel nicht?

Warum hören sie Wissenschaftern nicht zu?

Vielleicht, weil sie für derartig pragmatische Ansätze zu arrogant, ignorant oder schlicht zu doof sind?

2014-10-03  |

Leistung und Elite sind gewerkschaftlich verbotene Schimpfwörter |

Einmal mehr ein Artikel, den man nur voll unterschreiben kann!

Das türkische Bildungsystem liest sich wie das

Fremdwörterbuch von Heinisch-Hosek:

- klare Leistungs- und Bildungsorientierung

- Selektion fast in US-Manier

- ein differenziertes Schulsystem wie in Österreich - wir wollen's abschaffen.

- Tests, bei weniger als ein Drittel bestehen - bei uns war Ressourcenknappheit, die zu Aufnahmetests führte

- die Unis verlangen Gebühren

- Die Jungakademiker sprechen exzellentes Englisch - unsere nicht einmal korrektes Deutsch

All das scheint für unsere "Bildungspolitiker" aus dem Gebetbuch des Teufels zu sein!

Leistung und Elite sind in Österreich gewerkschaftlich verbotene Schimpfwörter!

Die Türkei ist - interessanterweise - ein modernes Beispiel!

2014-09-30  |

Die Versammlungsfreiheit "sticht" Bewegungsfreiheit! - (VfGH im April 2014) |

Das Recht auf Demo im Bademantel

|

Elias Natmessnig - Kurier 2014-09-30 |

Lt. Versammlungsgesetz sind Versammlungen nur dann zu untersagen,

wenn die Abhaltung die öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährden.

- „Die Versammlungsfreiheit sticht in diesem Fall die Bewegungsfreiheit.“ - zeigt. Die Demonstrationsfreiheit ist zweifelsfrei eine der größten Errungenschaften der Demokratie.

Allerdings wird dieses Recht immer öfter lächerlicher gemacht, es scheint oft nur darum zu gehen, andere zu ärgern. Entscheiden Sie selbst, wie ernsthaft oder wichtig die Anliegen der Demo-Vernstalter waren!

Die - unvollständige - Auflistung der Ringstrassen-Demos bis heute:

Am 11.1. fand eine Demo gegen den "Massenmord an Streunern in Rumänien" statt. Auch am 1.3. und am 17.5 wurde für die Hunde protestiert. Die Demonstration gegen den Akademikerball der FPÖ fand am Freitag, 24. 1. statt. Für die Unterstützung der Proteste in der Ukraine wurde am 26.1. protestiert. Am 28.1. fand ein Autokorso zum Thema statt. Eine Folge des Akademikerballs: Am 7.2. marschieren Demonstranten für einen "Rücktritt des Wiener Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl". Am 1.3. wurde gegen die Erhöhung der motorbezogenen Versicherungssteuer NoVA demonstriert. 7.3.: Für "Demokratie und gegen den Militärputsch in Ägypten". Ebenfalls im März: „Für den kürzlich in der Türkei verstorbenen Berkin Elvan.“ Die "Hypo-Alpe-Adria-Bank" war am 10. und am 28.4. Thema einer Demo. Weiters wurde wieder gegen den Militärputsch in Ägypten (20.4) und für den Frieden (26.4.) demonstriert. Am 30.4 folgte auf die Demo „Für die Freigabe von natürlichem Cannabis in der Medizin sowie als Genussmittel“ ein "Fackelzug der SP-Jugend". Am 10. Mai fand auch die "Peace Parade" statt. Weiters: „Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus“ (8.5.), oder „Nein zum 12-Stunden-Tag“ (12.5). "Freedom not Frontex" hieß es bei einer Demo am 16.5. Auch gegen die "AGRA Gentechnik" (24.5.) und den Krieg in Syrien (30.5.) wurde demonstriert. „Genug gespart! Her mit der Vermögenssteuer!“ hieß es am Freitag, dem 13. 6. An diesem Tag fand auch die Demo: „F13 – Die Stadt gehört uns und die 18 Milliarden eigentlich auch“ statt. Der Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan am 19. Juni in Wien rief auch seine Gegner auf den Plan. Der Besuch von Wladimir Putin am 24. 6. war gleich von zwei Demos begleitet. Eine davon "To Russia With Love Austria -Regenbogenmarsch" (Bild) richtete sich gegen Homophobie. Am 6. Juli wurde gegen die "Aufstellung einer chinesischen Bohrplattform in vietnamesischen Gewässern“ protestiert. Gegen „Menschenrechtsverletzungen gegenüber Falun Gong-Übenden in China“ richtete sich eine Demo am 19. 7. Am 20.7 hieß es "Mehr Rechte für Biker" Bei "Rasen am Ring" am 22.9 war der Ring zwischen 10 und 22 Uhr autofrei. Der Marsch der Wutbürger: Für das Kulturerbe in Wien setzten sich Demonstranten am 25. 9. ein. „Freiheit für mehr Musik von Udo Jürgens“ am 30.09 war der "krönende" Abschluss der - tw. skurrilen - Demonstrationsorgie. Hier zur Kurier-Fotostrecke: Wien: Der Ring als politischer Tummelplatz2014-09-24  |

Ring fei! für alle Müßiggänger, Werbemärsche, Grüne und anderes Seltsames |

Zumindest empfanden sie es so: Tatsächlich wird ein Stau aber natürlich davon erzeugt, dass zu viele Pkw in Wien unterwegs sind, dass in so einem Pkw häufig nur eine einzige Person sitzt und dass die Hälfte dieser Pkw eine Fahrt unter fünf Kilometer zurück legt. Den Stau erzeugen, seien wir uns ehrlich, die schlecht genutzten Autos – nicht die Leute, die sich auf Rädern oder zu Fuß auf dem für ein paar Stunden gesperrten Ring tummeln.

Ja wat denn nu?

War's der 12 Sruden lang gesperrte Ring (der von 50(!!), später am Abend bis zu tollen 400 "Freizeitgeniessern" besucht wurde) oder waren es die zahllosen, arbeiteten Idioten, in ihren "zu vielen, schlecht genutzten Autos" auf den Ausweichrouten zusätzliche Abgase, Feinstaub und Stress erzeugten?

Nur ein intelligenzferner Mensch - also ein Idiot, fährt heutzutage freiwillig durch Wien und da auch noch durch die Innenstadt - Sightseeing-Busse natürlich ausgenommen ;-)

Ungehindert bedeutet: ohne, dass man als Fußgängerin permanent warten muss, dass einem Fußgeher-Ampeln erlauben, die Straße zu überqueren. -

Ja, naaaatürlich, man muss FUSSGÄNGERSTAU's vermeiden!

... sinnvollere innerstädtische Fortbewegungstechniken. Die gehören unterstützt, beworben, gefördert, in jeder Hinsicht: das Gehen zum Beispiel. Gehen ist super. Kost nix¹), schadet der Umwelt nix, nützt aber viel, denn es hat einen großen gesundheitlichen Nutzen ...

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou plant Fussgängerleitsysteme er- und 6 eigene "Highways"/"Flanierrouten" durch die Stadt einzurichten.

¹) und sie kosten 8.300 Euro pro Stück !!!!

2014-09-24  |

Ist Doris Knecht von Vassilakou? |

Zumindest empfanden sie es so: Tatsächlich wird ein Stau aber natürlich davon erzeugt, dass zu viele Pkw in Wien unterwegs sind, dass in so einem Pkw häufig nur eine einzige Person sitzt und dass die Hälfte dieser Pkw eine Fahrt unter fünf Kilometer zurück legt. Den Stau erzeugen, seien wir uns ehrlich, die schlecht genutzten Autos – nicht die Leute, die sich auf Rädern oder zu Fuß auf dem für ein paar Stunden gesperrten Ring tummeln.

Ja wat denn nu?

War's der 12 Sruden lang gesperrte Ring (der von 50(!!), später am Abend bis zu tollen 400 "Freizeitgeniessern" besucht wurde) oder waren es die zahllosen, arbeiteten Idioten, in ihren "zu vielen, schlecht genutzten Autos" auf den Ausweichrouten zusätzliche Abgase, Feinstaub und Stress erzeugten?

Nur ein intelligenzferner Mensch - also ein Idiot, fährt heutzutage freiwillig durch Wien und da auch noch durch die Innenstadt - Sightseeing-Busse natürlich ausgenommen ;-)

Ungehindert bedeutet: ohne, dass man als Fußgängerin permanent warten muss, dass einem Fußgeher-Ampeln erlauben, die Straße zu überqueren. -

Ja, naaaatürlich, man muss FUSSGÄNGERSTAU's vermeiden!

... sinnvollere innerstädtische Fortbewegungstechniken. Die gehören unterstützt, beworben, gefördert, in jeder Hinsicht: das Gehen zum Beispiel. Gehen ist super. Kost nix¹), schadet der Umwelt nix, nützt aber viel, denn es hat einen großen gesundheitlichen Nutzen ...

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou plant Fussgängerleitsysteme er- und 6 eigene "Highways"/"Flanierrouten" durch die Stadt einzurichten.

¹) und sie kosten 8.300 Euro pro Stück !!!!

2014-09-25  |

Wien ist Mekka! nicht für Muslime, sondern für Demonstranten! |

Habt Ihr schon einmal darüber nachgedacht

- wieviel Dreck durch die im Stau stehenden Autos in die Luft geblasen werden?

- wieviel zusätzlichen Stress Ihr bei anderen Menschen auslöst?

- was Ihr - möglicherweise nicht - bewirkt?

2014-09-20 "Marsch für Jesus" 4 Stunden Ring-Sperre

2014-09-22 "Rasen am Ring" (50 Teilnehmer, am Abend 400) 12 Stunden Ring-Sperre

2014-09-25 Marsch der Wiener Wutbürger

2014-09-30 Bademantelparade Werbeveranstaltung Madame Tusseaud

7 Stunden temporäre Sperren in der Innenstadt

2014-09-30 Vienna Night Run Werbeveranstaltung erste bank vienna

3 Stunden Sperre am Ring und Kai

Nur weil Wien das Dorado der "Aktionisten" ist,

muss doch nicht jede Gelegenheit zur "Stau-Provokation" genutzt werden!

| Stadt | Einwohner | "Aktionen" 2013 | "Aktionen" pro 1.000 EW |

bis heute / p.a. |

| Hamburg | 1.746.342 | 1.782 | 1,02 | 1.407 / 1.960 |

| Berlin | 3.419.623 | 4.487 | 1,31 | 3.246 / 4.328 |

| Wien | 1.781.105 | 10.573 | 5,54 | 7.374 / 9.832 |

Ja, ja in Wien da ist was los!

Fast 5x so viel wie in Hamburg oder Berlin!

Liebe Junge Grüne:

Ihr braucht sie nicht extra einladen - die germanischen Profidemonstranten -

die haben schon längst geschnallt, wo 5mal soviel los ist, wie in der Heimat!

Der ARBÖ kritisiert in einer Aussendung die Häufung an Demonstrationen auf der Ringstraße und appelliert an die Behörden, Maßnahmen zu treffen, damit die Flüssigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werde, ohne das Grundrecht auf Demonstrationen zu unterlaufen.

Die Staus „verärgern im Prinzip alle Mobilitätsgruppen, kosten Zeit und unnötig viel Geld“, so Kurt Sabatnig vom ARBÖ.

In der „Kronen Zeitung“ spricht Bürgermeister Häupl von einem „Missbrauch des Demonstrationsrechts“ und regt an, das Gesetz zu adaptieren. Doch der Polizei sind die Hände gebunden. Eine ordentlich angemeldete Demonstration kann weder örtlich noch zeitlich eingeschränkt werden, wird Polizeijurist Manfred Reinthaler zitiert.

„Jux-Demos auf Kosten der Allgemeinheit seien indiskutabel“, sagte der Wiener ÖVP-Chef Manfred Juraczka in einer Aussendung. Er begrüßt den Vorstoß von Häupl und schlägt vor, dass sich Parteien, Sozialpartner und Mobilitätsclubs an einen Tisch setzen und über einen Gesetzesänderungsentwurf beraten.

Dann ändert doch endlich das Gesetz und

schickt die Aktionisten auf die Hauptallee und oder die Donauinsel!

2014-09-21  |

Politische Kastenangehörige sind schwer vermittelbar! |

Die politische Kaste hat mit Ausnahme ihrer politischen Karriere keine befriedigende Alternative.

Dieser Zustand setzt schon sehr früh ein, spätestens um die 40.

So wird die Wiederwahl zum einzigen und vordringlichen Ziel.

In der Folge geht es nicht mehr darum, gute Politik zu machen,

sondern nur darum, wiedergewählt zu werden.

Das ist die Schwäche des Systems. Hans Peter Haselsteiner, Kurier vom 21.09.2014

Wenn nun - Gott soll abhüten - auch noch der Bundesrat aufgelöst wird und die Sanktionen dazu führen, dass russische Oligarchen keine abgehalfterten Politiker als "Berater" brauchen - was soll dann aus unserem Politikemeriten werden?

Für produktive Arbeit sind sie ja eher schwer vermittelbar ;-)

2014-09-22  |

Tempo 30 und "Rasen am Ring" |

ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer: "Je mehr eine 30er-Zone von Verkehrsteilnehmern als nicht notwendig empfunden wird, desto häufiger wird die Bestimmung auch übertreten." Nachsatz: "In der Folge ist zu befürchten, dass gerade an solchen Stellen vermehrt gemessen und natürlich abkassiert wird."

uch bei den Wiener Linien gibt es Probleme mit Tempo 30. Denn bei langsamerer Fahrt müssen – um Intervalle einzuhalten – mehr Busse eingesetzt werden. Sprecher Answer Lang: "Dadurch entstehen höhere Kosten. Unser Anliegen aber ist es, Fahrgäste möglichst rasch und günstig von A nach B zu bringen."

Die politische Kaste hat mit Ausnahme ihrer politischen Karriere keine befriedigende Alternative.

Das Sicherheitsargument ist plausibel. Aber 30 km/h sind kein Allheilmittel gegen Luftverschmutzung und Lärmbelästigung. Die meisten Autos sind nicht für diese Geschwindigkeit als Regelbetrieb ausgelegt. Um unter Tempo 30 zu bleiben, muss man dauern schalten, bremsen und wieder anfahren." Auch das Lärmargument gilt für Schneider nicht: "Unter 50 km/h gibt es bei der Lautstärke kaum Unterschiede."

So wird die Wiederwahl zum einzigen und vordringlichen Ziel.

In der Folge geht es nicht mehr darum, gute Politik zu machen,

sondern nur darum, wiedergewählt zu werden.

Das ist die Schwäche des Systems. Hans Peter Haselsteiner, Kurier vom 21.09.2014

Wenn nun - Gott soll abhüten - auch noch der Bundesrat aufgelöst wird und die Sanktionen dazu führen, dass russische Oligarchen keine abgehalfterten Politiker als "Berater" brauchen - was soll dann aus unserem Politikemeriten werden?

Für produktive Arbeit sind sie ja eher schwer vermittelbar ;-)

2014-08-29  |

Der Obmann, die Warlords, deren Hintersassen und die Bünde |

Zugegeben, die Aussage "zum jetzigen Zeitpunkt" hört sich eher "situationselastisch" an,

ist damit der ZeitPUNKT des Interviews gemeint,

oder kann man auf eine längere gerade Strecke hoffen?

Eine gerade und harte Linie wäre dem neuen Obmann zu empfehlen, auch sollte er dringend auf den Ex-ÖVP-EU-Kommissar Franz Fischler: "Eine Grundsatzdebatte und eine komplette Neuaufstellung sind nötig – strukturell und inhaltlich. " hören und gemeinsam mit ihm den Warlords klarmachen: "Wenn man die Fundamente nicht ändert,

wird man in zehn Jahren diskutieren, wie man auf zehn Prozent kommen kann."

Eine strukturelle Neuaufstellung" ist besonders im Bereich der 6 Pfündnerbünde zu empfehlen, damit Frau Mikl-Leitner und ihr (ÖAAB)-Flügerl sich nicht mehr übervorteilt(!!) fühlen müssen, weil nach dem Abgang von Spindelegger und Danninger (beide ÖAAB) der Wirtschaftsbund "deutliches Übergewicht im ÖVP- Regierungsteam bekommt" - gehören die nicht alle zur selben Partei?.

Auch Onkel Erwin schmollt: "Wenn Parteichef Mitterlehner ihn (Schelling) für richtig hält, wird er wissen, was er tut.",

Eine wirklich motivierende und unterstützende Aussage aus St. Pölten - kein Wunder, wenn NÖ-Hockaräter Pernkopf (mangels fachlichem Wissen) und Haber (mangels politischer Erfahrung) durch den Rost gefallen sind.

Äätsch, er wird schon wissen, was er tut!

Die Formulierungen des ehemaligen steirische Wirtschaftslandesrat Herbert Paierl:

"Leadership nach innen und außen ist das Entscheidende. Daran wird der Obmann gemessen." und auf die Landeshauptmänner gemünzt:

"Der Schwanz darf nicht mit dem Hund wedeln."

seien dem neuen Obmann ins Stammbuch geschrieben, täglich sollte er sie lesen und danach handeln!

Die Ernennung von Schelling mag als erster Schritt in eine neue Richtung gewertet werden. Der als ehrgeizig und humorvoll beschriebene Macher-Typ meint, dass die Regierung harte Schritte bei Verwlatungsreformen, bei Pensionen und der Bildung setzen muss und sagte bereits im April: „Die Angst vor Unbeliebtheit muss die Regierung eh nicht mehr haben.“

Die meisten Kommentatoren schreiben, dass "Herkulesaufgaben" auf den Obmann und sein Team warten -

wieso fallen einem da spontan die Ställe des Augias und die Hydra ein?

P.S.: Vielleicht sollte Mitterlehner auch die Pressestimmen zum Spindelegger-Rücktritt sorgfältig lesen und daraus Handlungsnotwendigkeiten ableiten. ... wenn nicht mehr online: Archiv

2014-08-26  |

Weg frei für eine "entfesselte" ÖVP! - weg mit den Bünden! |

"Zu eng, zu starr" ... wenn nicht mehr online: Archiv

In der ÖVP wird der Ruf nach einer Strukturreform laut,

vor allem an den Bünden wird gerüttelt.

Leider nicht stark genug,

leider kaum effektiv!

Warum sollte eine beratungsresistente und realitätsverweigernde Partie (kein Druckfehler!) auf Silberrücken und Jungspunde hören?

Wenn ein - zurückgetreten wordener EX-Obmann - empfiehlt: "Auflösen und neu gründen" dann scheppern die verkalkten Knochen der "aktiven" (?!?) ÖVP-Funktionäre aus Angst ihre Pfründen, Pöstchen und exzessiven Altersversorgungen zu verlieren.

Bündeproporz und Landeshauptleutewünsche statt

sachlicher und sozialer Kompetenz ist die Devise!

Sägen schon die Landeshauptleute an der Einigkeit der Partei (LH Pühringer:"Wir sind keine Untertanen des Bundes.", LH Haslauer: "Wir lassen uns nicht bevormunden") kommen die beleidigten Bünde und fordern proportionale Besetzungen in der Regierung - meist fernab von fachlicher Qualifikation.

SECHS Pfründnervereine - Arbeitnehmer, Wirtschaft, Bauern, Frauen, Junge und Senioren - lähmen die Partei. Dazu meinen Insider:

"Die bündischen Strukturen in den Bezirken und Städten sind nur noch reiner Selbstzweck für die Funktionäre, deshalb sollten sie hier ersatzlos gestrichen werden."

Bünde abschaffen und soziale Milieus als Zielgruppen ansprechen ist eine andere, clevere Idee.

"Das Konzept einer gesellschaftlich breit aufgestellten Integrationspartei ist relevanter denn je, einfach weil die Gesellschaft selbst immer heterogener wird."

"Der Ausgleich innerparteilicher Interessen erfolgt völlig intransparent hinter verschlossenen Türen. Es ist oft sogar schwierig, nur den Ort einer sachpolitischen Entscheidung herauszufinden"

Die Kritik an der Schwäche der Bundes-ÖVP - und damit verbunden auch des Parteiobmanns - haben Landeshauptleute und Bünde selbst verursacht.

Um wahlpolitisches Kleingeld zu machen, nutzen sie jede Gelegenheit den "Bund" für angeblich Schlechtes zu tadeln und sich selbst als Opfer der Bundespolitik darzustellen.

Der von Strolz vorgeschlagene "Super-Wahlsonntag" (Zusammenlegung möglichst aller Regional- und Kammerwahlen) wäre - nicht nur aus Kostengründen - ein zielführender Vorschlag.

Die beim "Obmann-bashing" so beliebte Steuerdebatte könnte man einfach lösen:

Beendet den Finanzausgleich und gebt den Ländern die Steuerhoheit - dann könnten sie nicht mehr blöken, sondern müssten tun!

Mal sehen welche Maulaffen sie dann feilhalten! Und wie sie dann IHREN Wählern erklären warum was nicht geht.

Die Schweizer können das und fahren offenbar gut damit.

Deutschland's CDU zeigt, dass eine bürgerliche Integrationspartei mit den richtigen Personen, Themen und Zugängen mehrheitsfähig sein kann.

Die weniger als 700.000 ÖVP-Mitglieder sollten sich darüber Gedanken machen, ob ihre Partei mit den jetzigen Strukturen überlebensfähig ist, oder ob endlich eine "Evolution Volkspartei" stattfinden soll.

Wacht auf! Es ist bereits 5 NACH zwölf!

2014-08-27  |

Landeshauptleute und Bünde - die Totengräber der ÖVP |

Läutet er damit eien neue Runde zum Obmannschlachten ein

- noch bevor dieser gewählt/bestätigt ist?

Oder macht er sich als niedlicher Egomane wichtig?

Oder singt er das Lied seiner ÖVP-Kollegen - die der Bundespartei "loyal" zur Seite stehen - und anderer Zurufer weiter, das in der Vergangenheit so klang:

LH Pühringer, entgegen der (Bundes-)Parteilinie konnte sich "eine echte Millionärssteuer" vorstellen, aber was er darunter versteht? "Das ist nicht meine Aufgabe."

LH Haslauer hat gegen Vermögenssteuern "grundsätzlich nichts einzuwenden" - allerdings ohne zu wissen oder zu sagen, wie diese - auch seine - Bürger treffen könnten.

LH Platter forderte eine "Kurskorrektur" der ÖVP - ausser den üblichen "volksnahen" Plattitüden war aber nichts wirklich Entscheidendes zu hören.

Erheben sich die Fragen:

- wann der Wirtschaftskammer-Präsident Leitl seinem Obmann via Medien ausrichten wird, das selbiger als Wirtschaftsminister und Parteiobmann überfordert sei und

- wann der Tiroler Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl Mitterlehner zum Rücktritt auffordern, weil selbiger - vernünftigerweise - auch gegen Vermögenssteuern auftritt

- wann Noch-Landeshaupmann Wallner seine kryptische Aussage:

- wann LH Pühringer wieder einmal feststellt "Wir sind keine Untertanen des Bundes."

- wann LH Haslauer dem Obmann ausrichten wird: "Wir lassen uns nicht bevormunden"

So leistet sich eine ehemals "staatstragende" Partei eine kläffende Opposition aus den eigenen Reihen, die mit ihrer "Loyalität" emsig am Grab der ÖVP schaufelt.

Wahrlich, wahrlich: In der untergehende Sonne werfen selbst Zwerge noch große Schatten!

P.S.: Laokoon sagt in der Aeneis (Buch II, Vers 48-49):

Equo ne credite, Teucri! Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.

(„Traut nicht dem Pferde, Trojaner! Was immer es ist, ich fürcht' die Danaer, auch wenn sie Geschenke bringen.“

Ob die angebotene Gabe aus St. Pölten

- der Jurist und Agrarlandesrat Stephan Pernkopf als Finanzminister -

als ein derartges Geschenk zu sehen ist, könnte man anhand der bisherigen Gaben